В интервью корреспонденту Sputnik Анне Кабисовой Батраз Засеев рассказал о своем новом проекте "Movement Camp", посвященного работе с телом, участию в нашумевших постановках "Смешные истории" по Чехову, прошедших в Москве на сцене ЦДРИ и во Владикавказе в Русском театре, спектакле "Мама на востоке" театра Че, объехавшего многие регионы России, и съемках в новом фильме Аслана Галазова "Детство Чика".

– В начале августа по твоей инициативе у нас в горах состоится проект "Movement Camp", в процессе которого участники будут работать со своим телом. Кажется, это что-то необычное для нас.

– Это необычно не только для Осетии. Такого направления вне актерской профессии сейчас не существует и во всей России. Когда я учился в театральном училище имени Щукина, то одной из моих любимых дисциплин, было сценическое движение. А после окончания "Щуки" я поступил в магистратуру и сейчас преподаю сценическое движение и весь пластический цикл дисциплин в театральных вузах.

Что касается идеи организовать лагерь "Movement Camp", то я вдохновился опытом Идо Портал, который собирает спортсменов мирового уровня где-нибудь на Гоа и к его деятельности проявляют огромный интерес люди со всего мира. Изучая его биографию, я понял, что он когда-то занимался сценическим движением и был привязан к пластическому театру. И я подумал, что это очень хорошая идея – достать эту дисциплину из актерской и сделать из нее что-то отдельное в том смысле, что это может быть полезно не только для актеров, но и для спортсменов, а также для всех, кто интересуется своим телесным аппаратом.

– А насколько работа с телом связана с духовными вещами?

– Это сложный вопрос. Духовными в каком смысле?

– Мы же не рассматриваем тело в отрыве от души, в том смысле, что это все работает на психосоматическом уровне.

– Когда я учился, то мои педагоги всегда строили так называемый мост между душой и телом, телом и мозгом, душой, телом и мозгом и пытались все это соединить. Сейчас с этим у меня сложные отношения. Наверно, каждый из нас в определенный период своей жизни проходит через этот момент, когда наступают сомнения, а есть ли душа и что вообще это такое – душа. Тем более прочитав определенное количество современных научных книг, в которых наличие души подвергается сомнению, я начинаю теряться в этом вопросе. Но если, как говорят, "в здоровом теле – здоровый дух", то я предпочитаю заниматься телом, а если там и душа есть, то пускай и она развивается (смеется).

– К примеру, я хочу участвовать в этом лагере. Чего я достигну за это время в отношениях со своим телом?

– Мой педагог в "Щуке" Андрей Борисович Дрознин как-то сказал такую фразу: "Наше тело – это полноправный представитель нас, нашей души в физическом мире". У меня нет другого тела: от рождения и до конца жизни мое тело – это то, как меня представляют люди вокруг, во всяком случае, первые несколько мгновений. Поэтому знание своего тела важно для любого человека, независимо от того, спортсмен это, актер, или просто человек, который целыми днями сидит за компьютером. Мне кажется, что наше тело – это такая загадка.

– А что ты узнал о своем теле?

– Я знаю, что ничего не знаю о своем теле (смеется).

– Кстати, тела у всех разные?

– Да, ведь все люди разные. Конечно, есть определенные типы людей, которые вдруг одинаково развились и почему-то похожи, хотя родились и живут на разных частях планеты. Но все же отличия есть во всем, как и в отпечатках пальцев.

А касательно того, что я узнал о собственном теле, то об этом сложно говорить – надо чувствовать. У меня есть ощущение, что я могу научиться всему и что мне на это надо чуть меньше времени, чем человеку, который никогда этим не занимался, или спортсмену, который всю жизнь занимался только акробатикой. В этом смысле есть интересное наблюдение: я прихожу к цирковым артистам и они делают великолепные сальто, крутятся, вертятся, такое вытворяют, о чем я еще долго буду мечтать. Но при этом если им показать определенное упражнение, которое выбивается из того, что они привыкли делать, то у них сразу возникают трудности. С этой точки зрения, мне легче, потому что я не заточен на чем-то одном. Я стараюсь максимально разнопланово развиваться: хожу на единоборства, скалолазание, акробатику и танцы.

– Интересно то, что ты рассказал про циркачей. Получается, что мозг тормозит возможности человека.

– Абсолютно. Есть хорошая цитата в Библии на эту тему, когда Иисус говорил своим ученикам: "по вере вашей да будет вам". Мне кажется, что если сказать своему мозгу: "я могу летать" и не слушать, что он скажет в ответ, то это возможно. Но мозг тут же говорит нам: "ты не можешь летать" и мы соглашаемся. В своей работе я делаю на этом акцент. Например, заставляю студентов бежать на месте. И я вижу, как их мозг, не видя никакой подпитки в виде мотивации бежать, начинает тормозить тело. А я говорю им, что у них очень много энергии и надо подключать волю и заставлять эту энергию выходить. Например, вы идете в лесу и встречаете медведя, и какими бы уставшими вы не были, вы побежите.

– А с такой темой, как конфликт с собственным телом, ты работаешь?

– Так как весь мой опыт идет из театральной школы, то у меня нет задачи изменить тело и сделать так, чтобы все стали стройными.

– А научить принимать свое тело? Изменить к нему отношение.

– Отношение должно само приходить, либо это тоже самое, что объяснять влюбленному человеку, что ему не надо любить. У каждого человека это понимание и принятие приходит само со временем. Я очень плохо понимаю современный тренд в виде движения "бодипозитив". Во всем должна быть мера: "так сладок мед, что, наконец, и гадок" – как говорил Шекспир. А если говорить об актерах, то поясню, почему я не пытаюсь изменить его тело. Это определенная фактура – человек занимает свою нишу, например в ситуации, если на роль нужен полный человек. Но если человек понимает, что не похудев, он будет несчастен, то, конечно, он должен к этому идти и нет смысла говорить ему: "довольствуйся тем, что есть". Кому-то хорошо в его теле, а кому-то не очень хорошо.

– Ты воспитывался в театральной семье. Когда ты понял, что тоже хочешь стать актером?

– Я до сих пор думаю, а был ли у меня вообще шанс выбрать другую профессию. Просто я никогда и не думал, что смогу еще чем-то другим заниматься. Я не хочу говорить громких слов о том, что очень любил это дело и поэтому больше не видел другого пути. Другого варианта как будто у меня и не было. Я ребенок, который всю жизнь вслух читал монолог Гамлета и из-за этого получал пятерки по биологии и химии, но на ЕГЭ, которое тогда только вводили, Гамлет меня бы не спас. И поэтому после 9-го класса я поступил в Колледж культуры. А так я с самого детства занимался спортом, как и мои братья – отец отдавал нас на разные секции и я даже думал, что мы станем спортсменами. Мой младший брат Урузмаг только недавно стал двигаться в эту сторону, что и я (учится на сценариста во ВГИКе – ред.), но он не мечтал об этом в детстве, так как собирался стать футболистом. Наоборот, все, что связано с театром и актерской профессией, вызывало у нас в детстве только отрицание.

– Вас приучали в детстве к чтению?

– В детстве я вообще не читал. Помню, как отец пытался перебороть это. Рядом с нами жили девочки – наши ровесницы, которые уже бегло умели читать. И вот отец перед ними вручал нам книги и заставлял нас читать вслух, а мы умели еще только по слогам читать и от этого нам становилось стыдно, на что отец и рассчитывал. Но в итоге всю школьную программу по чтению я освоил только в "Щуке". А до этого был увлечен спортом: вот у меня уже синий пояс, а потом красный, и так далее. Поэтому любви к чтению у меня никогда не было, но когда я в 16 лет пришел на первый курс и получил список литературы, который надо было прочитать за два месяца, а я даже не представлял, как это можно успеть даже за всю жизнь, то просто понял, что у меня нет другого выбора. Днем были занятия, поэтому я читал по ночам, или в дороге, мы с однокурсниками читали друг другу вслух… Благодаря этому мозг перестроился – нас просто заставили полюбить чтение. И эта любовь до сих пор со мной.

– А какая книга из того периода больше всего тебя зацепила?

– Нет книги, которую бы я захотел сейчас перечитать. Есть то, что я бы хотел сыграть, или поставить как режиссер. У нас есть своя театральная студия, которую создал режиссер Саша Муриев. А он просто такой фанат Чехова, что только его и ставил бы всю жизнь. И нам эту любовь он тоже привил. Сейчас мы работаем над постановкой спектакля "Дядя Ваня" и я буду играть Астрова. Поэтому на данный момент мой ум занимает эта пьеса.

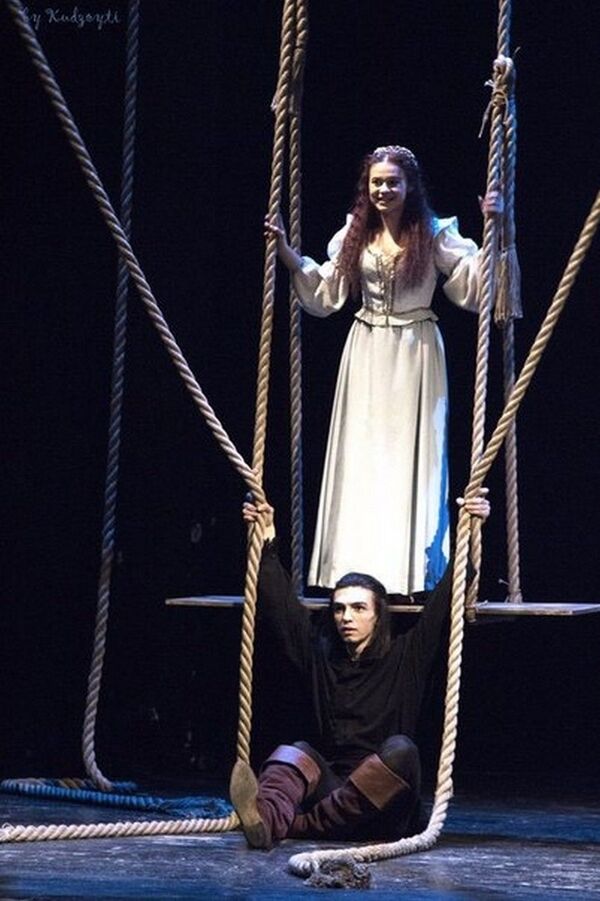

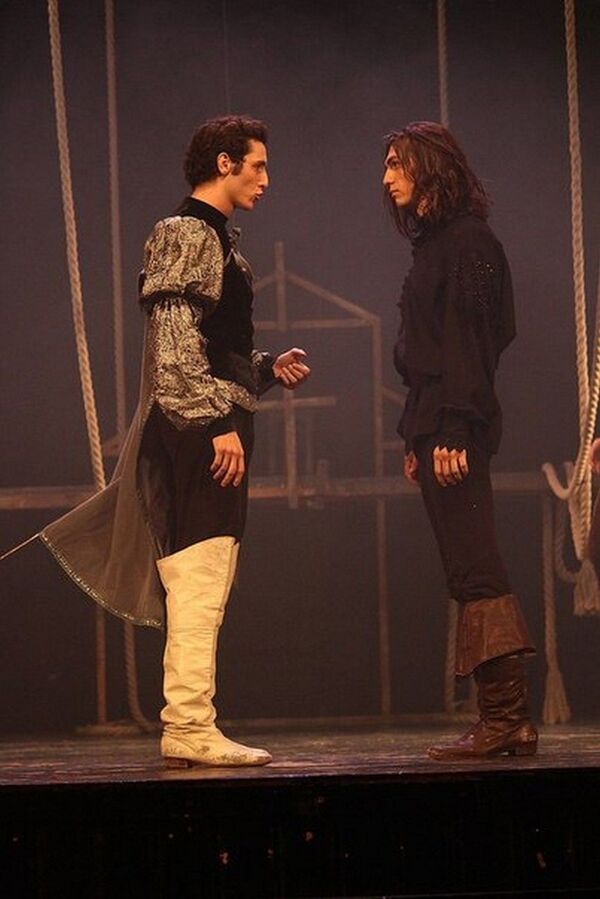

А на протяжении четырех лет, пока я учился, я мечтал сыграть Ромео. Я понимал, что мне эту роль никогда не дадут, потому что у нас на курсе был парень, который сто процентов подходил на эту роль.

– Почему он подходил на эту роль, а ты нет? Какие критерии?

– Просто у него классический образ – голубоглазый, кучерявый, со смазливым лицом. Он реально подходил на роль Ромео. И поэтому, когда я услышал на распределении ролей на дипломном спектакле, что я буду играть Ромео, то меня это оглушило.

– Мечты сбываются.

– Да, видимо Анна Леонардовна Дубровская выжидала этот момент, чтобы сделать мне сюрприз. И потом мы получили такой отзыв: "Я никогда не видела такого брутального Ромео" (смеется).

– Нужно ли для этой роли быть опытным в любви, или можно взять все в теории?

– Нам всегда говорили, что нужно много читать, чтобы из книг черпать вдохновение, потому что, не все можно почерпнуть из наблюдений за жизнью. Талантливый артист, который не читает, в конце концов плохо заканчивает, потому что начинает использовать "допинги". Поэтому не обязательно убивать человека, чтобы сыграть убийцу.

Сейчас я даже не могу пересматривать этот спектакль, потому что начинаю нервничать – я столько всего там не сделал, смотрю на себя и понимаю, что пуст в этот момент и что там нет ничего, кроме того, что нужно договорить текст. Я не успел все проработать, мы делали спектакль в максимально сжатые сроки, да и опыта еще было мало: мне было 20 лет, когда я закончил "Щуку". Что касается того, нужно ли быть опытным в любви, чтобы сыграть эту роль, то мне кажется, что в первые разы, когда мы играли спектакль, я думал немножко о других вещах – внешних, а когда они осели, то я уже начал заниматься тем, что чувствует персонаж. Не хочется раскрывать всех секретов профессии, скажу только, что я иду от внешнего к внутреннему. А есть те, кто работает наоборот. Я – телесно ориентированный артист, но еще не сыграл ни в одном пластическом спектакле.

– А что такое пластический спектакль?

– Говоря простым языком, – это спектакль без слов, когда идея режиссера рассказывается через язык тела. В Вахтанговском театре давно существует пластический спектакль "Анна Каренина".

– Это как немое кино?

– Чуть более абстрактно. В немом кино все-таки есть пояснения текстом и жестами. А в пластическом спектакле образы более абстрактные и неуловимые.

– Бывает так, что ты в жизни с кем-то общаешься без слов и тебя понимают?

– Бывает. К примеру, я со своими братьями Сосланом и Урузмагом и с щенком по имени Силам недавно вместе гуляли. Силам думает, что мы его стая. Он немного трусит на прогулке и когда видит других собак, то пытается убежать. И мы выбрали такую стратегию: когда видим другую собаку, то останавливаемся, а та чужая собака лает и пытается к нам подойти. И вдруг маленький щенок понимает: "а, значит, нужно просто стоять рядом со своей стаей и не отходить". Как видите, мы без слов ему это объяснили. С этой точки зрения, животные лучше нас все это понимают.

Есть очень интересная история про человека и его чудо-лошадь, которая умела считать. Он говорил ей на ухо, или писал на бумажке задачу, и лошадь била копытом ответ. Очень долго никто не мог понять, как это работает – лошадь же не может считать. Оказалось, что все просто – лошадь била копытом и смотрела на реакцию людей и когда она видела, что у кого-то поднимаются брови, учащается сердцебиение, или бегают глаза, то понимала, что ей нужно остановиться.

В этом смысле, тело – необъятный мир, который сложно изучить полностью.

– Выше мы говорили о Чехове. Наверно, тебя уже много кто спрашивал о необычной подаче Чехова в постановке Саши Муриева "Смешные истории". В части "Дама с собачкой" много юмора, хотя под конец все разворачивается еще даже трагичнее, чем если бы вы играли по классике. Насколько ты сам принимаешь такую трактовку?

– За всю историю было очень много постановок по Чехову, поэтому неудивительно, что все пытаются быть оригинальными и ищут свой язык и подход. Мы собрались как-то вместе и поняли, что вот мы друзья и среди нас есть режиссер, актеры и пространство. Почему бы не поставить? У нас не было художественного руководителя, который отстаивает определенную концепцию, не было даже зрителя, чтобы можно было сказать, что к нам ходит только такой зритель. У нас была полная свобода и мы решили, что можно хулиганить. Мне кажется, что игра актера не зря называется игрой. Если мы не получаем от этого удовольствие, то это не имеет никакого смысла. Я не могу сказать, что это хороший, или плохой спектакль. Мне хорошо, когда я в нем играю? Да. Я вижу, что зрителям нравится? Да. Тогда меня все устраивает. В этом смысле я примитивен (смеется – ред.). Я думаю, что Антон Павлович не сильно бы расстроился, если бы увидел нашу постановку.

– А как ты думаешь, что было потом с Гуровым и Анной?

– С точки зрения современного человека мне очень сложно об этом судить. Конечно, сегодня все проще. Что за бред? Что с этими людьми не так? Есть один спектакль по пьесе советского драматурга, в котором главные герои нравятся друг другу, но стесняются признаться в этом. И когда современный зритель выходит с этого спектакля, то удивляется, почему все полтора часа они так и не смогли друг другу признаться в любви.

– Другая мораль.

– Конечно. Все другое. И поэтому додумывать, а что с ними было дальше – сложно. Гуров и Анна Сергеевна стали жертвой этой любви. Вроде бы ничего не предвещало сильного чувства, все было так легко и хорошо, но какой-то вирус все-таки заполз в мозг Гурова. Когда люди с таким сталкиваются, то им бывает сложно от этого отказаться, ведь когда есть препятствие, то мы почему-то начинаем любить еще больше. Скорее всего, они не закончили эту историю, но зная законы того общества, вряд ли они смогли уйти от своих мужей и жен. И поэтому так и сидели в клетке: "две перелетные птицы, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках". Вот такая неопределенность, но многие в этой неопределенности и проживают всю жизнь.

– Ты, как Гуров, объясни мне, почему с ним произошла эта метаморфоза? Ведь раньше связи с женщинами были для него просто развлечением, а после разлуки с Анной он вдруг понял, что полюбил по-настоящему. Дело в ней?

– Дело вообще не в ней. Когда человек влюбляется, всегда дело не в ней и не в нем. Я это понял буквально две недели назад. Человек влюбляется в другого человека по переписке в интернете, ни разу ее не видев, мучается и думает, что это любовь до конца его дней и что это – сто процентов та самая. А она не хочет его видеть, потому что он немного маниакально стал к этому относиться. Он себе ее придумал и влюбился в нее, а если спросить его, чем эта любовь отличается от предыдущей, то он либо не найдет разницу, либо скажет, что эта – сильнее.

С этой точки зрения, дело не в Анне Сергеевне. У Гурова было много возможностей влюбиться, но почему-то это не происходило. Все-таки, любовь очень схожа с болезнью даже на уровне симптомов: когда мы влюбляемся, то начинаем плохо спать, недоедать, худеть, нервничать.

– И выздоровление неизбежно, потому что иначе человек просто умрет от этой болезни.

– В моей жизни такое было и я не понимаю, как влюбленные люди пишут стихи, или сочиняют музыку. Ты же вообще не можешь больше ни о чем думать. Нужно научиться психологически перенаправлять эту боль и свои страдания в творчество. Но я не представляю, как это можно сделать.

– Наверно, все же стихи создаются уже потом, когда все заканчивается.

– Ну скажем, те же трубадуры, влюбленные в даму сердца и уверенные в том, что никогда не будут с ней рядом. Но это, конечно, было другое время, потому что сейчас мы хотим обладать, – взять и в карман положить, чтобы было только мое. В этом, наверно, проблема современного человека, – мы просто испортили это чувство.

– А бывает так, что ты сталкиваешься в жизни с какой-то проблемой или чувством, и тебе нужен совет или похожий опыт, и ты обращаешься к опыту литературы, или какого-то героя, и он тебе помогает?

– Все-таки, я разделяю профессию и жизнь. Мне как-то рассказали об одном из актеров Осетинского театра, который играл трагичную роль и вот он плачет, и зритель плачет, но в этот момент он может повернуться за кулисы и показать язык. Это такая профессия: мы всегда включаемся и выключаемся на сцене по щелчку. Но в жизни так не получается, потому что здесь работают совсем другие механизмы.

– Плюс, если не переключаться, то можно легко заболеть.

– Конечно, я никогда не принимаю все близко к сердцу. Более того, иногда я сам боюсь своей черствости. В жизни бывает очень много моментов, когда я думаю: "так, ну и ладно, ну и забыл". И реально забыл. Мне даже многие говорят, что я никогда в жизни никого не смогу полюбить. Не знаю, наверно. Чем мучиться, я лучше закрою эту тему и отвлекусь.

– Но это же в какой-то степени твоя защитная реакция.

– В какой-то степени да, и мне кажется, что эту защиту и дала мне профессия. Потому что когда я понимаю, что все в жизни уже давно описано и миллиарды людей пережили такую же ситуацию, как у меня, и ничего с ними не стало, а некоторые прожили ситуации похуже и покончили жизнь самоубийством… То есть, все проходит и нет смысла долго заморачиваться.

– Давай перейдем к чудесному проекту "Мама на востоке". Расскажи, как все это рождалось.

– Мне позвонил мой друг и сказал, что намечается спектакль, в котором герои будут рассказывать о своей жизни и что он будет посвящен мамам. На тот момент я вообще не представлял себе, а как это – выйти и рассказывать свою историю и чтобы это еще было кому-то интересно. Но я согласился и мы начали работать: встречались, рассказывали друг другу о себе и записывали все это на диктофон, потом все это перерабатывалось и вот как-то так собрался спектакль. Изначально мы даже не планировали, что это будет полноценный спектакль – мы мыслили его как квартирник для своих. А потом нам сказали, что получился настоящий, крутой спектакль. В конце концов спектакль приобрел форму, которая сильно отличается от первой версии. А потом нам объяснили, что наша "Мама на востоке" – это сторителлинг и что в театре есть целое направление, которое строится на разговорах. Недавно я участвовал в одной конференции в зуме, на которой рассказывали об отличительных чертах этого жанра, и мы поняли, что интуитивно нащупали все сами. Все приемы, о которых рассказывали на конференции, – есть в спектакле: например, как мы подключаем зрителя.

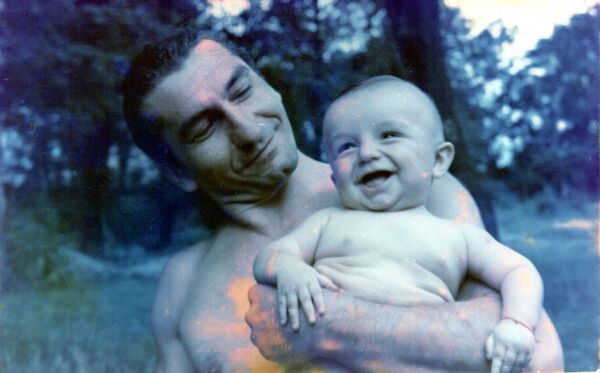

– Как ты справился с ситуацией, когда тебе нужно было рассказывать про отца? Это невыносимо трогательно и очень больно.

– Это отдельная большая тема. Мне было 9 лет, когда это произошло (отец Батраза – Виктор Засеев, актер конного театра "Нарты", трагически погиб во время схода ледника Колка в 2002 году – ред. ) и то, что все случилось так, как случилось, – сыграло огромную роль. Тогда для моего детского мозга и подсознания, не было ощущения, что отец умер. Да и сейчас нет. Есть ощущение, что он ушел, без вести пропал. И поэтому, когда в детстве нам кто-то мог ляпнуть фразу: "а вы знаете, что эта дорога ведет туда-то и они могли просто сбежать?", которая вызывала такое смятение и надежду на то, что он на самом деле живой... Это все очень сложно объяснить, потому что сидит во мне где-то глубоко. У меня никогда не было ощущения, что отец умер. И, наверно, эта боль у зрителя возникает оттого, что я рассказывая эту историю, не чувствую трагедию. Но как-то в очередной раз, когда я рассказывал истории про отца на сцене, вдруг у меня ком встал в горле и я дальше не смог говорить, потому что до меня вдруг все дошло… И такие моменты периодически возникают, когда приходит осознание произошедшего.

– Ты еще рассказывал про то, как отец забирал тебя из школы на коне.

– На самом деле, такое происходило часто. Мама мне рассказывала, что папа и в садик приезжал за мной на коне. И когда вместо папы меня забирала мама не на коне, то дети расстраивались (смеется – ред.).

– Наверно, это создавало другую реальность, параллельную обыденности.

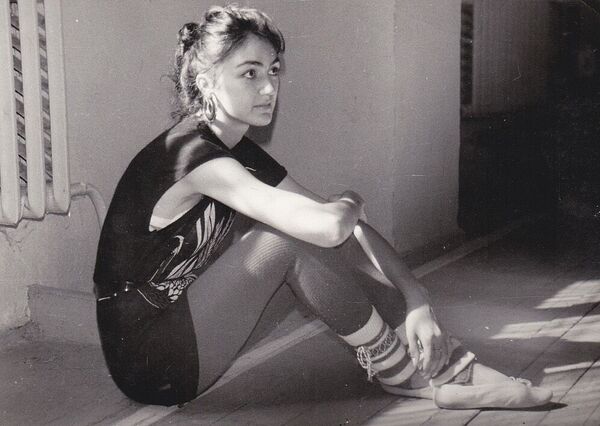

– Безусловно, я не могу понять, что чувствовали мои одноклассники, когда мы играли в массовке в театре у мамы (мама Батраза – Лейла Теблоева, актриса и режиссер, работала в Северо-Осетинском государственном конном театре "Нарты" – ред.) и средний брат обжигался факелом. После спектакля они подходили к нам и спрашивали, а настоящий был огонь, или нет. А он был настоящим. Мы же всю жизнь видели в спектаклях, что отец мог так делать, и все это было настолько естественно для нас. И только сейчас я понимаю, что такого театра больше нигде во всем мире не было, он был только в Осетии. И ни один ребенок не переживал те чувства, которые мы пережили в детстве.

– В чем сущностное различие между театром и кино для актера? И в какой стихии ты ощущаешь себя комфортнее?

– У меня был такой период, когда я снимался в кино, но не играл в театре. Я думал: "круто, я зарабатываю деньги и люди в метро начинают заглядываться, потому что узнают". А потом я пришел к ребятам с параллельного курса и когда начался спектакль, то меня начало просто трясти, так я соскучился по этому чувству. И я понял, что без театра мне очень тяжело. Кино – как будто вообще другая профессия.

– В театре ты больше выкладываешься и проживаешь роль интенсивнее?

– Кино, в отличие от театра, более техническое искусство, и в целом кино – это искусство монтажа. Все-таки, любого среднего актера в кино можно вытащить на хороший уровень и доказать всем, что он хороший актер. И наоборот, гениального актера так можно испортить в кадре, что с ним никто больше не захочет иметь дела. От актера, в принципе, мало что зависит. А в кино эта зависимость увеличивается в десять раз. Я никогда не слышал, чтобы после спектакля говорили: "спектакль – фуфло, а вот актеры гениальные". Как никто не скажет, что фильм так себе, а актеры гениальные. Скорее всего, фильм хорошо сделан, если актеры выезжают на этом.

– Еще в спектакле "Мама на востоке" ты рассказывал про свои первые съемки в кино – это был фильм Аслана Галазова "Пятнадцать лет" по рассказу Арсена Коцоева. Тебе нужно было заплакать, а ты не мог, пока мама тебя не шлепнула. Насколько в кино часто бывает, что эмоции вызываются не внутренней трагедией, а внешними обстоятельствами?

– Это большая проблема современного русского кино, что сегодня в нем нет такого же наполнения и масштаба, как в тех же театральных постановках. Я не исключаю того, что могу быть не прав. Да и людям с моей внешностью очень сложно найти серьезные драматичные роли. Сегодня в России снимают либо очень карикатурного персонажа с кавказским лицом, либо это бывает очень маленькая роль и там вообще нечего играть. Поэтому я не могу сейчас ответить на вопрос, как я играю трагедию.

– Вот этот момент типажности и вообще географии актера, насколько это в тебе вызывает протест? Эта ситуация может переломиться в ближайшем будущем?

– Мой агент говорит, что в ближайшие десять лет это не произойдет. Пока что никуда от этого не деться, как-то крепко заложились в сознании зрителей стереотипы о кавказцах. Хотя в советское время такого не было. Как-то пошло после 90-х, что кавказцы в кино – это только бандиты, или карикатурные персонажи. Очень сложно выходить из этого, когда у режиссеров нет возможности снимать то, что хочется. Но у тех, кто пытается, я играю роль обычного нормального кавказца, который может разговаривать чуть-чуть с акцентом, но способен грамотно мыслить. Я думаю, что когда-нибудь ситуация переломится. В Америке же было то же самое: чернокожие раньше играли только роли убийц, а сейчас они у престола короля (смеется). Опять же, во всем должна быть мера.

Когда я только приехал в Москву, то отчетливо помню, что ехал в метро и не мог отличить русского человека от кавказца. В Осетии есть много голубоглазых блондинов осетин и поэтому я никогда не мог соединить в себе эти стереотипы. Но я думаю, рано или поздно зритель тоже к этому придет, и когда будет смотреть фильм, то проникнется историей, игрой актеров, работой художников и потом ему в конце скажут: "а ты заметил, что в фильме играли только кавказцы?". А он скажет, что нет. Так же как зрители приходят на спектакли нашей осетинской студии и это не вызывает никаких вопросов, или мыслей – просто это данность, которая ни с чем не конфликтует в сознании зрителей.

– Ты сыграл роль отца Чика в новом фильме Аслана Галазова "Детство Чика" по рассказам Фазиля Искандера. Расскажи об этом опыте.

– Съемки в фильме "Детство Чика" были реально тяжелыми.

– Почему?

– Я вообще не представлял себе, как я могу сыграть отца. У меня есть друзья-ровесники, у которых уже есть дети, а себя я вообще пока не представляю в этой роли даже в жизни. Я могу себе представить, как бы я общался со своим сыном, но здесь была сложность в том, что я был не совсем собой. А тут еще мой киношный сын – взрослый ребенок, соответственно мне нужно было играть очень взрослого мужчину, которому около 40 лет. Это, наверно, было первый раз, когда я так помучился в хорошем смысле.

– Как ты в итоге действовал, как погружался в роль?

– Мне очень сильно помог Аслан (режиссер Аслан Галазов – ред. ). Не было какого-то готового рецепта, он не сказал конкретно: "вот сделай так". Он просто говорил, а попробуй вот так, или так, какими-то простыми советами он помог мне создать живой образ. Во время съемок мне казалось, что все плохо, но потом я посмотрел на монтаже и понял, что вроде получилось.

– Что еще помогло тебе погрузиться в роль? Может быть, примеры из собственной жизни?

– Я очень много думал о своем прадеде, я его плохо помню, но по рассказам родных у меня в памяти сложился образ. Конечно, в современном мире мало таких людей, их даже просто уже нет. Не потому, что люди стали хуже или лучше, просто времена меняются и люди вместе с ними. И интеллигентные люди сейчас выглядят по-другому. Сегодня интеллигентный человек может выглядеть так, что тот же мой прадед подумал бы, что это вообще такое, а он при этом может быть интеллигентнейшим человеком. Критерии внешнего вида потеряли сегодня свой вес.

А для роли мне было тяжело даже речь перестроить, потому что сегодня мы стали говорить быстрее. И когда я пытался говорить в кадре как привык, то сразу лезла фальшь. Тем более, что это Абхазия и люди там вообще не особо быстрые и не скрывают этого. Как говорили ребята из абхазской театральной студии: "у нас впереди море, а сзади – лес, что торопиться, если я уже опоздал". Но в итоге как-то постепенно все сложилось для роли.

– Какие у тебя ощущения от нахождения здесь в Осетии? Ты, наверно, уже привык к Москве и тебе здесь тесно?

– Может быть, это пандемия так сказалась, но последние несколько месяцев я вообще не хочу отсюда уезжать. Я готов даже отказаться от всего, что есть у меня там, в Москве, чтобы переехать сюда. Раньше да – я приезжал, первые дни навещал родственников, а потом не понимал, чем еще заниматься. И это не снобизм, а перестройка ритма. А сейчас все наоборот: я часами просто гуляю, или сижу и смотрю на горы. Вдруг я увидел то, что раньше не ценил. На водной станции я провел все детство, но никогда не видел там этих гор. А сейчас сижу, смотрю и думаю, а как я мог раньше этого не замечать. Их как будто только что включили для меня.

Как-то я сидел в Москве у своего доктора и жаловался на то, что мне теперь вечно придется пить эти витамины и что, когда я приезжаю в Осетию, то у меня бывает все хорошо и витамины не нужны. А она спрашивает, сколько туда лететь и когда узнала, что всего два часа, то говорит, что на дорогу до своей дачи каждую неделю тратит по пять часов в пробках. И я подумал, а что мне стоит быть и здесь и там, ведь я могу в любой момент сесть на самолет. Если есть работа, то это вообще ничего не стоит.